अशोक वाजपेयी : दिल्ली की गलियां छोड़कर दकन के बुलावे पर वहां न जाने वाले उर्दू के शायर शेख इब्राहीम ज़ौक का एक चयन रेख़्ता क्लासिक्स के अन्तर्गत फ़रहत एहसास के संपादन में आया है. उसे उलट रहा था कि ध्यान इन दो शेरों पर अटक गया- अगर ये जानते चुन चुन के हमको तोड़ेंगे

अशोक वाजपेयी : दिल्ली की गलियां छोड़कर दकन के बुलावे पर वहां न जाने वाले उर्दू के शायर शेख इब्राहीम ज़ौक का एक चयन रेख़्ता क्लासिक्स के अन्तर्गत फ़रहत एहसास के संपादन में आया है. उसे उलट रहा था कि ध्यान इन दो शेरों पर अटक गया-

अगर ये जानते चुन चुन के हमको तोड़ेंगे

तो गुल कभी न तमन्ना-ए-रंग-ओ-बू करते.

समझ ये दार-ओ-रसन तार-ओ-सोज़न ऐ मंसूर

कि चाक पर्दा हक़ीक़त का है रफू करते.

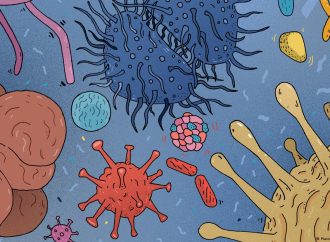

सोचने की बात है कि क्या हक़ीक़त का चाक पर्दा सिर्फ़ कवि को नज़र आता है कि औरों को भी! उस समय जब यह कविता लिखी गयी थी तब औरों को भी यह अहसास था या नहीं? आज जब हम इसे पढ़ते और अपनी आज की हक़ीक़त का सही बखान पाते हैं तो औरों को भी क्या ऐसा लग रहा है! यह तो बिला शक साफ़ है कि कोरोना और सत्तापरक राजनीति की आक्रामक और हिंसक नीचता और संकीर्णता ने हक़ीक़त को दृश्य से ग़ायब ही कर दिया है. क्या कहीं कोई रफूगर नज़र आते हैं जो तार-तार हुई हक़ीक़त को रफू करने की कोशिश कर रहे हों? कवियों से यह अपेक्षा करना एक तरह की ज़्यादती होगी कि वे इस चाक पर्दे की ख़बर देने के साथ-साथ रफूगर भी हों.

यह काम कवियों के बस का है नहीं और जिन्हें यह कर सकना चाहिये वे आसानी से नज़र नहीं आते. हैं शायद, पर नज़र नहीं आते. हमारा वक़्त ऐसा है कि उसमें चाक पर्दे को रफू करने वालों को यह काम दब-छुप कर करना पड़ रहा है. हालत तो यह है कि हरसू जासूस फैले हुए हैं. पर, दूसरी तरफ़, कमाल यह है कि जासूसों के जाल के बावजूद रफू का काम हो रहा है. काम धीरज का है और ताने-बाने को जो नुकसान हुआ है, हो रहा है वह बड़े पैमाने का है. उसे जल्दी या जल्दबाज़ी में सुधारा नहीं जा सकता. फिर यह शंका भी होती है जिस तरह की दुष्ट और अधम राजनीति चल रही है उसमें कहीं रफूगरों की धर-पकड़ न शुरू हो जाये!

हैरत होती है कि इस समय हमारे समाज में व्यापक हिंसा से कितना अबोध-भोला, निश्छल-निष्कपट, सच्चा-ईमानदार, साहसी-प्रतिरोधी दबाया-धमकाया-कुचला-नष्ट किया जा रहा है और समाज, लगभग असहाय, देख भर रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है. आगे जाकर जब हमारे समय का वृत्तान्त लिखा जायेगा तो हमारी निरुपायता, हमारी चुप्पी, हमारी निष्क्रियता, हमारी कायरता का बखान भी उसमें शामिल होगा. हमारे बारे में यह कहा जायेगा जब मनुष्यता को पूरी बेरहमी से घायल या नष्ट किया जा रहा था हम उसे न रोक सके, न हमने उसे थामने के लिए कोई निजी या सामूहिक कोशिश की. हम पर इतिहास का फ़ैसला बेरहम होगा क्योंकि अपने समय में हमने बेरहमी के खिलाफ़ आवाज़ तक नहीं उठायी.

लेखक का पहला संघर्ष तो जीने का संघर्ष ही होता है जैसा कि अन्य सब प्राणियों का भी अनिवार्यतः होता है. कोई भी जीवन बिना संघर्ष, बिना आशा-आकांक्षा-निराशा, दुख-सुख के बिना नहीं होता. हर जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता. हर जीवन कहे-अनकहे से भरपूर होता है. बिना इस जीवन के लिखना नहीं हो सकता. लिखना, एक तरह से, जीने का ही एक ढंग है पर वह जीने को अलग तो बनाता है, ज़रूरी तौर पर बेहतर नहीं. इस जीने का बहुत सारा हिस्सा लिखने में नहीं आ पाता. लेखक का जीवन भी अधिकांशतः अलिखित ही होता है. यह लिखने की सीमा है और जीवन की असीमता का साक्ष्य. जीवन का सब कुछ साहित्य में नहीं आ पाता. जीवन साहित्य से अधिक विपुल-जटिल और बड़ा होता है. हमेशा.

दूसरा संघर्ष है लिखना. लेखक के जीवन में लिखना हमेशा नहीं होता जबकि जीना हर पल होता है. अपने जीवन के स्पन्दन-लय को लिखने में लाना आसान नहीं होता. बिना भाषा, रूप और कथ्य में संघर्ष के लिखना सम्भव नहीं हो सकता. दी हुई भाषा की अपर्याप्तता को पहचान कर उसमें अपनी अनुभूति, विचार या भाव के लिए जगह बनाना आसान नहीं होता. पर बिना इस भाषायी संघर्ष के कुछ सार्थक हो पाना सम्भव नहीं होता. लिखने का निश्चय रूप के चुनाव से भी जुड़ा होता है. दिये गये रूपाकारों को मोड़ना, फैलाना, सघन-उत्कट करना या किसी वैकल्पिक रूपाकार का सन्धान करना लिखने के संघर्ष का हिस्सा होता है.

लिखना जानने की प्रक्रिया भी होता है. लिखकर ही लेखक को भी पता चलता है कि किस अनुभूति, भाव या विचार या इनके किसी अप्रत्याशित संगुम्फन को वह रच पा रहा है. दृष्टि, विचार, भाव के पिष्टपोषण को लिखना मानना कठिन है क्योंकि उसमें लिखने से पहले ही सब जाना हुआ है और किसी अप्रत्याशित की सम्भावना नहीं है. अच्छा लिखना पाठक से पहले स्वयं लेखक को चकित करता है. इस सब का संघर्ष से क्या सम्बन्ध है इस पर कुछ टिकना ज़रूरी है. अव्वल तो ये सभी प्रक्रियाएं किसी शून्य में नहीं घटती. पर लिखने वाला एक समाज, एक समय, एक आत्म, बहुल जटिल सचाई में रहता और लिखता है. हो सकता है कि ये सभी या इनमें से कुछ उसके लिखने के अनुकूल न हों. ऐसे में उसका लिखना ज़रूरी और सार्थक है इस अहसास को पाने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है. परम्परा और संस्कृति भी लिखने का अनिवार्य सन्दर्भ होते हैं जैसे कि राज और समाज भी. इनसे भी जूझना ही पड़ता है.

लेकिन लेखक अपने संघर्षों को लेकर न तो किसी आत्मरति को पोस सकता है और न ही उसके आधार पर किसी रियायत या सुविधा या मान्यता की मांग कर सकता है. जो अपने संघर्षों को बहुत गाते रहते हैं वे लेखक उन बहुत सारे संघर्षों की, एक तरह से, अवमानना करते हैं जो जीने और लिखने की प्रक्रिया में सभी के लिए अनिवार्य होते हैं.

इधर साहित्य-चर्चा में संघर्ष पर बहुत बात होती है, यथार्थ का लगभग पैमाने के रूप में इस्तेमाल होता है. कल्पना का ज़िक्र प्रायः नहीं होता जबकि सच्चाई यह है कि निरे यथार्थ तक महदूद होकर साहित्य लिखना सम्भव नहीं है. लेखक को जितना यथार्थ चाहिये उतनी ही कल्पना भी. लिखने का एक संघर्ष कल्पना को लिखित यथार्थ में बदलने का भी होता है. ‘कामायनी’, ‘राम की शक्तिपूजा’, ‘गोदान’, ‘शेखर एक जीवनी’, ‘मैला आंचल’ आदि बड़ी, विशद और विपुल कल्पना से लिखी गयी कृतियां हैं. यह साधारण सी सचाई है कि हम यथार्थ के आतंक और दबाव से कल्पना का सहारा लेकर ही मुक्त हो पाते हैं. बड़ी कृति बड़ा स्वप्न देखती है, सिर्फ़ बड़ा यथार्थ चित्रित नहीं करती. कल्पना संघर्ष का भी सम्बल होती है. लिखने के लिए दिया हुआ यथार्थ काफ़ी नहीं होता, उसे कल्पना से संशोधित-परिवर्द्धित करना ज़रूरी होता है.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *